Pourquoi l’intégration d’un CLM est indispensable à sa performance ?

Le paradoxe du CLM visible : trop présent, il risque de devenir inutile

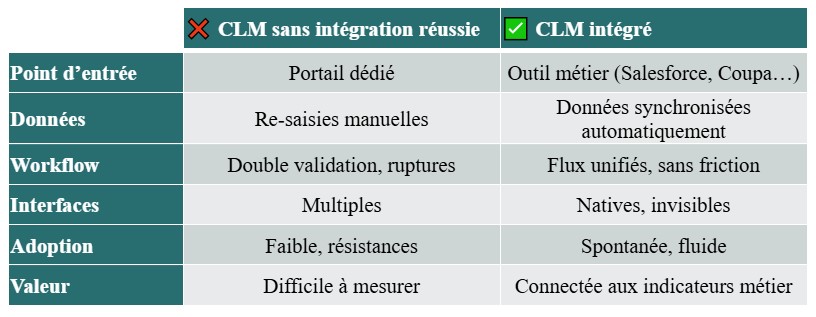

Déployer un CLM ne garantit ni son adoption, ni sa performance. Dans la majorité des cas, il s’ajoute à une pile d’outils métiers déjà dense : CRM, ERP, portail achat, GED, signature électronique. Il devient une interface de plus, un portail à part, une obligation supplémentaire.

Résultat : l’outil peut être contourné.

Près de 50 % des utilisateurs le jugent peu intuitif ou inadapté à leur quotidien [1]. La direction juridique, quant à elle, se retrouve à reprendre manuellement des processus qu’elle croyait avoir automatisés.

Pourquoi ce rejet implicite ? Parce que le CLM est souvent pensé comme un outil seul, qui se combinerait éventuellement dans un second temps avec d’autres, et non comme un composant visible ou non selon les utilisateurs, du système d’information.

À l’inverse, un CLM bien intégré devient un orchestrateur silencieux. Il déclenche les bonnes actions au bon moment, sans s’interposer.

Ainsi, dans un tel scénario, certains utilisateurs ne « voient » jamais le CLM. Chacun agit dans ses outils habituels, sans rupture. Et c’est précisément ce qui fait la force d’un CLM efficace : moins il se montre, plus il fonctionne.

C’est ce que constate également le cabinet McKinsey, selon qui les outils intégrés sont adoptés 40 % plus rapidement que ceux déployés en silos [3].

Mais pour atteindre ce niveau de fluidité, encore faut-il concevoir le projet CLM autrement que comme un simple outil à mettre en service.

Les trois piliers de l’intégration d’un CLM : interface, données, processus

L’intégration ne se limite pas à l’accès technique. Elle opère à trois niveaux essentiels :

- L’intégration de l’Interface Utilisateur (UI)

Les fonctionnalités du CLM doivent pouvoir être accessibles via les outils que les équipes utilisent déjà au quotidien (Salesforce, SAP, Teams…). Cela élimine toute courbe d’apprentissage et permet aux utilisateurs de travailler immédiatement de manière fluide sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes. L’absence de cette intégration peut être une source de friction majeure : les utilisateurs perdent du temps, ce qui ralentit les processus et freine l’adoption.

- L’intégration des données

L’accès direct aux données est essentiel pour garantir la fiabilité du CLM. Celui-ci doit pouvoir récupérer automatiquement les informations nécessaires via des API ou des connecteurs pour éviter les re-saisies et garantir la précision des données. Sans cette intégration, les données deviennent incohérentes, rendant difficiles le reporting et la prise de décisions.

- L’intégration des processus métiers

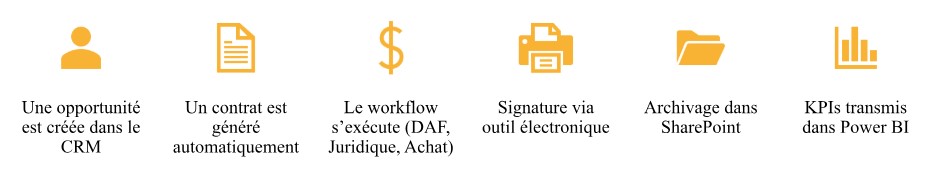

Un CLM doit s’intégrer dans les workflows existants. Cela permet la génération automatique de contrats à partir du CRM, la validation des achats ou la signature dans le parcours commercial. Sans cela, le CLM crée une rupture dans les processus, obligeant les équipes à revenir à des méthodes manuelles.

Enfin, une migration de données bien menée est essentielle. Si les contrats sont mal importés, incomplets ou obsolètes, l’outil perd d’emblée la confiance des utilisateurs. Une migration rigoureuse, structurée et documentée est un prérequis de toute intégration réussie.

Pour aller plus loin, la phase qui suit naturellement cette intégration est celle de la mise en œuvre opérationnelle.

Nous détaillons dans un article dédié comment déployer un CLM de manière structurée et sécurisée, depuis la conception détaillée jusqu’à la préparation du Go Live.

Intégrer un CLM : repenser son architecture et sa gouvernance

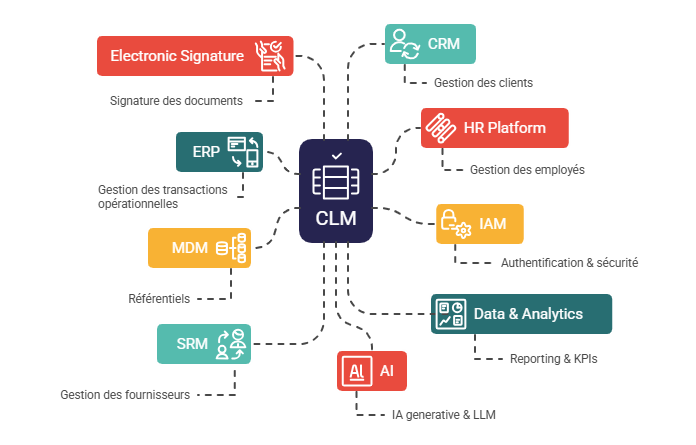

Passer de l’outil autonome à l’infrastructure contractuelle transverse

Un CLM ne doit pas être un outil supplémentaire. Il doit être un moteur transverse, qui orchestre les processus contractuels entre les briques existantes du SI. Il ne remplace pas les outils métiers : il les alimente, les complète, les sécurise. Dans cette logique d’ouverture, l’émergence de technologies innovantes comme l’intelligence artificielle renforce encore l’intérêt d’un CLM bien intégré, capable de tirer parti de ces avancées pour automatiser et fiabiliser davantage les processus contractuels.

Poser les bonnes questions pour une intégration de CLM efficace

Pour y parvenir, il faut (se) poser les bonnes questions dès l’amont :

Où commencent les fonctionnalités d’un CLM ?

Faut-il couvrir uniquement de la rédaction à la signature ? Doit-onaussi intégrer la génération des contrats à partir du CRM ? Le pré-remplissage à partir de l’ERP ? Le suivi post-signature (obligations, échéances, renouvellements) ?Définir clairement le périmètre du CLM, c’est éviter les angles morts et les redondances

Où s’arrêtent les fonctionnalités du CLM ?

Le CLM ne peut pas tout faire. Certains processus doivent rester dans d’autres outils (comptabilité, facturation, litiges…). Il est donc essentiel de poser les limites fonctionnelles du système et de bien définir les interfaces avec les autres briques du SI.

À quel outil ou à quelle direction le CLM doit-il restituer la donnée ?

À la direction juridique ? À la direction commerciale ? Aux achats ? À la direction financière ? au SRM ? au CRM ? à l’ERP ? La réponse n’est jamais unique. La restitution doit être multiformats, contextualisée et automatisée : reporting BI pour les uns, alertes email pour les autres, extraction pour la comptabilité, etc.

Qui pilote l’intégration du CLM ?

Direction juridique, DSI, chef de projet transverse ? La gouvernance doit être claire, pilotée par un binôme métier/IT. Trop de projets échouent faute d’avoir nommé un vrai responsable d’architecture et un sponsor fonctionnel actif.

Ces questions ne sont pas techniques : elles sont stratégiques. Elles ne peuvent être traitées efficacement sans un alignement fort avec la DSI. Trop de projets CLM sont menés côté juridique uniquement, avec l’illusion que l’outil sera plug-and-play.

Ainsi, l’intégration repose sur :

- des briques critiques ;

- des arbitrages d’architecture ;

- une gouvernance continue.

Chez Clairio, nous constatons que le binôme Direction Juridique – DSI est le seul modèle viable pour faire du CLM un succès durable. Cette vision est également partagée par Gartner, dont les études démontrent que les projets co-pilotés avec la DSI dès le cadrage ont 2,3 fois plus de chances d’atteindre leurs objectifs [4]. Cette question du pilotage du projet CLM se pose dès la précieuse phase d’avant-projet. Nous vous la détaillons dans l’article sur la préparation du déploiement d’un CLM.

La méthode Clairio : intégrer un CLM pour fluidifier, pas complexifier

Notre approche repose sur trois piliers :

- Cartographie de l’existant

Comprendre les outils utilisés, les flux contractuels réels, les irritants et les écarts. Cette étape permet d’identifier les points d’ancrage de l’intégration du CLM.

- Définition d’une architecture cible

Nous concevons, avec la DSI et les métiers, une cible réaliste et évolutive. Le CLM devient un orchestrateur entre les systèmes, sans se substituer aux outils opérationnels.

- Déploiement progressif et piloté

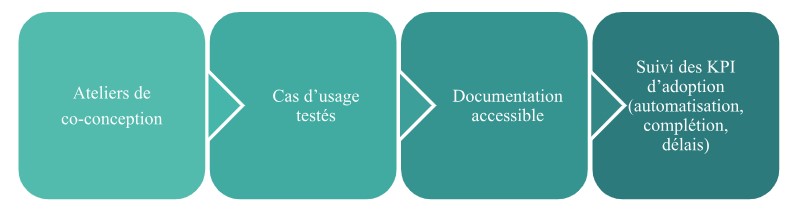

Nous accompagnons les utilisateurs dans la durée, à travers :

- des ateliers de co-conception ;

- des cas d’usage testés ;

- une documentation accessible ;

- des indicateurs clés.

Dès la phase amont, la migration des données est prise en compte comme socle de confiance.

Un CLM intégré est un CLM invisible mais puissant

Un CLM efficace, ce n’est pas celui qu’on consulte. C’est celui qui orchestre sans déranger, sécurise sans alourdir, structure, parfois sans se montrer.

Les projets échouent souvent par excès d’isolement ou de complexité. Un CLM intégré, pensé comme une infrastructure, devient un levier puissant de performance contractuelle.

Chez Clairio, à travers notre offre de conseil en Contract Lifecycle Management, nous faisons du CLM un levier opérationnel, fluide et interopérable.Notre diagnostic d’intégration vous aide à repositionner votre CLM au service de la performance. N’hésitez pas à consulter nos références en matière de projets CLM réussis.

Envie d’y voir plus clair ?

Nos sources :

- [1] CLM Benchmarking Report, World Commerce & Contracting & EY, 2023

- [2] Legal Operations Survey, Deloitte, 2023

- [3] The essentials of digital transformation, McKinsey & Company, 2023

- [4] Hype Cycle for Legal and Compliance Technologies, Gartner, 2023